2025年5月31日,立身党支部王宠惠同志于生态楼A105开展第十三期“立身说”分享活动。王宠惠同志以“钟扬的‘种子精神’”为主题,深情讲述了时代楷模、全国优秀共产党员钟扬的精彩事迹。

人生经历

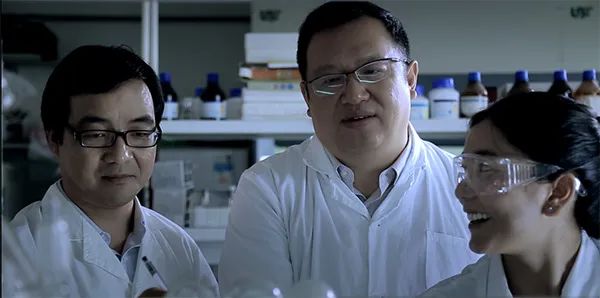

钟扬,生前系复旦大学研究生院院长、生命科学学院教授。他长期从事植物学、生物信息学研究和教学工作,取得一系列重要研究成果。率领团队在青藏高原为国家收集了数千万颗植物种子;艰苦援藏16年,为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出了重要贡献。2017年9月25日,他在为民族地区干部讲课的出差途中遭遇车祸,不幸逝世,年仅53岁。被追授时代楷模、全国优秀共产党员等荣誉称号。

钟扬(1964-2017),湖南邵阳人。1984年从中科大少年班毕业,后因热爱生命科学,毅然从无线电专业转向植物学。1991年获美国博士学位后,放弃国外优厚条件,于1993年回国,投身中国科学院武汉植物研究所。2000年调入复旦大学,开启教学科研新征程。

2001年,钟扬初登青藏高原,深感保护其独特生物多样性的紧迫性。他立下宏愿:为祖国建立“种子方舟”。此后16年,他每年深入西藏最偏远、最危险区域,跋涉50多万公里,克服高原反应和恶劣环境,带领团队收集了1000余种、4000多万颗珍稀植物种子,填补了世界种质资源库空白,为国家生态安全战略资源做出不可替代的贡献。

探秘基因书壮志,躬耕绝域育芳华

钟扬视教育为根本使命。他不仅悉心培养复旦学子,更心系西藏人才培养。他主动援藏,担任西藏大学教授,帮助该校获批首个国家自然科学基金项目、建立生态学博士点,并培养了藏族第一位植物学博士。他爱生如子,倾囊相授,自费资助贫困学生,被誉为“播种未来的园丁”。

长期的高原工作严重透支了钟扬的健康,他心脏肥大,医生多次警告。但他放不下肩上的责任,坦言“戒心容易,戒西藏难”。2017年9月25日,年仅53岁的钟扬在内蒙古出差途中遭遇车祸,不幸因公殉职,生命永远定格在科学探索与教育援藏的路上。

钟扬同志被追授“时代楷模”、“全国优秀共产党员”等崇高荣誉。他用生命诠释了胸怀祖国、服务人民的爱国情怀,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,淡泊名利、甘于奉献的崇高品德,以及潜心育人、薪火相传的师者风范。他的“种子精神”——扎根大地、默默奉献、孕育未来,成为激励后人奋进的宝贵财富。

他说:

“一种基因可以改变一个国家的命运,一颗种子可以改变一个民族的未来。”

“我有一个梦想,为祖国每一个民族都培养一个植物学博士”

“时间,对于懒惰者像一只蜗牛;对于勤奋者却像滔滔江水“

“任何生命都有结束的一天,但我毫不畏惧,因为我的学生会将科学探索之路延续,而我们采集的种子,也会在几百年后的某一天生根发芽。”

“中国最长国道,318国道,零公里处是上海人民广场,到西藏终点绵延五千多公里,西藏人也说,沿着这条路,就可以走到上海。这就是上海和西藏的缘分,也是我作为一个上海援藏教授冥冥中的使命“

种子精神

1扎根大地、矢志报国的“使命之种”

他踏遍青藏高原每一寸险境采集4000万颗珍稀植物种子,构筑了中国的“种子方舟”。这不仅是科研,更是将生命融入国土生态屏障的共产党员誓言。

2勇闯禁区、开拓创新的“探索之种”

他在海拔6000米的冰川采集“植物界小白鼠”拟南芥,数次命悬一线,只为填补世界种质资源空白。面对高原极端环境破解植物适应机制他以肉身突破科研禁区。这诠释了科学家“敢为天下先”的探索精神,更彰显党员“越是艰险越向前”的旗帜力量。

3甘为人梯、薪火相传的“传承之种”

他自费资助藏族学生,在西藏大学打造生态学科梯队。为西部培育科研“种子”,延续物种保护薪火。这不仅是师者的担当,更是共产党员“功成不必在我”的精神境界。

如今,钟扬的第一位藏族博士生扎西次仁继续奔走在青藏高原上,采集植物种子,储存基因宝藏;另一位藏族博士生拉琼担起科研教学重任,为西藏“造血”;钟扬今年毕业的研究生边珍像一颗种子,回到西藏,探寻她未来的无限可能。

我们感叹钟扬的奋斗信念与奉献精神,他的每一步足迹都踏在了时代最需要的空白上。钟扬与雪域高原结缘,与植物和种子相伴。秋去冬来,种子生根发芽,又将是一个春天。