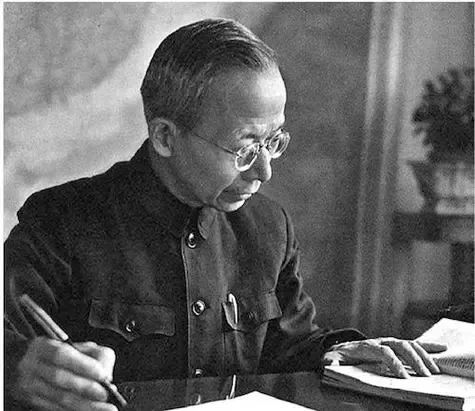

2025年6月25日,立身党支部高芝同志开展第十五期“立身说”分享活动。高芝同志以“用'求是'精神引领中国气象学发展”为主题,深情讲述了中国近代地理学和气象学的奠基者,中国物候学的创始人竺可桢的精彩事迹。

人物介绍

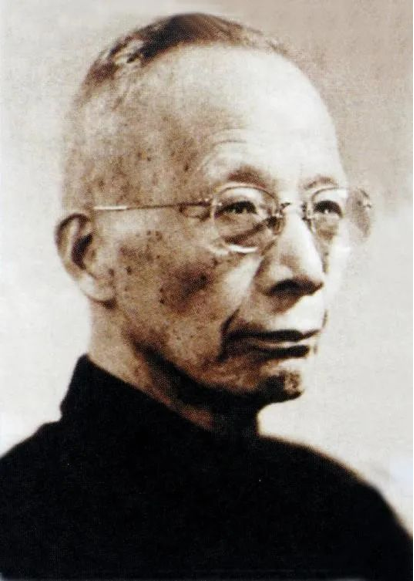

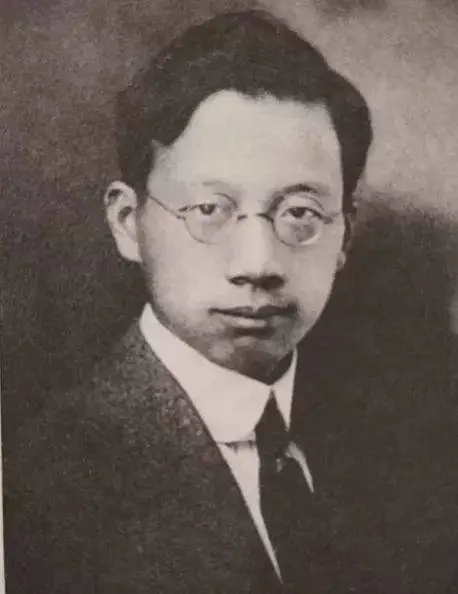

竺可桢,字藕舫,浙江省绍兴县东关镇人,中央研究院院士、中国科学院院士,中国共产党党员,中国近代气象学家、地理学家、教育家,中国近代地理学和气象学的奠基者,中国物候学的创始人,对中国气候的形成、特点、区划及变迁等,对地理学和自然科学史都有深刻的研究,浙江大学前校长。

人物经历

竺可桢,1890年3月7日出生于浙江绍兴一个小商人家庭,自幼聪慧好学。2岁识字,6岁便展现出过人天赋,酷爱阅读、勤于思考。童年时,他因观察雨水滴穿石板而受到母亲启发,从此更加刻苦学习。1905年以优异成绩小学毕业,后入上海澄衷学校。1909年考入唐山路矿学堂,成绩名列前茅。1910年,获庚款资助赴美留学,进入伊利诺大学农学院深造。

从伊利诺大学农学院毕业后,竺可桢进入哈佛大学地学系,专注研究与农业密切相关的气象学。

1914年,留美学生任鸿隽、杨铨等人发起成立“中国科学社”,并创办《科学》杂志,推广科学知识与思想。竺可桢成为首批成员之一,积极参与社务,并多次在杂志上发表文章,逐渐成为《科学》的主要撰稿人之一,先后发表《中国之雨量及风暴说》《台风中心之若干新事实》等重要论文。

1918年,竺可桢凭借论文《远东台风的新分类》获得哈佛大学气象学博士学位,随后怀着强烈的报国之志,于当年秋天回到离别8年的祖国。回国后,他投身教育事业,培养人才。新中国成立后,竺可桢出任中国地理学会理事长,并亲自领导创建中国科学院地理研究所。

主要贡献

竺可桢在开创中国气象教育事业,筹划组建早期的中国气象观测网,特别是创设高山、边远地区的气象站,开展中国高空探测和天气预报业务,组织编印中国气候资料等方面,做出了卓越的贡献。

20世纪20年代,他创建了气象研究所。30年代,竺可桢研究中国气流的运行,特别是东南季风和中国雨量的关系。首先指出,夏季季风带来的水汽,是中国大陆上雨水的主要来源;又指出,季风强盛时,长江流域主旱,华北主涝,季风不强时则相反。他还研究物候和天气的关系,组建中国物候观测网。

竺可桢长期搜集整理古代有关物候的文献,并依据历代物候记载,研究中国五千年来的气候变迁,其成果对气候变化研究有着重要贡献。

竺可桢共发表论著270余篇,属于气象方面的重要论著还有:《中国气候区域论》、《中国气流之运行》、《东南季风与中国之雨量》、《中国气候概论》、《历史时代世界气候的波动》、《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》、《中国近五千年来气候变迁的初步研究》、《物候学》等。

竺可桢诞辰一百周年集会上曾受到这样的评价:“竺可桢是我国近代科学家、教育家的一面旗帜,气象学界、地理学界的一代宗师,献身共产主义事业的一名忠诚战士。”

竺可桢先生教书育人、潜心科研,不盲从,不附和,只问是非,不计利害,在研究领域为国家作出突出贡献。 他的“排万难冒百死以求真理”的精神,专心一致,实事求是的科学态度值得我们每一个人学习。